DNA Design

DNA Design

Des dessins scientifiques à l’imagerie médicale en passant par la modélisation 3D, il existe aujourd’hui de nombreuses façons de représenter le corps humain dans les livres de médecine. Cela va sans dire qu’il n’en a pas toujours été ainsi. À l’image de l’histoire humaine, la médecine a connue bien des évolutions et changements de paradigme. Depuis le XVe siècle, marqué par le travail des anatomistes, à notre médecine multidisciplinaire du XXIe siècle, la médecine occidentale n’a eu de cesse de se réinventer. Ces changements ont des répercussions majeures sur les traités de médecine, en particulier sur la manière dont on les illustre.

Cet écrit s’intéresse à l’évolution de la représentation du corps humain dans ces ouvrages. Si le fil rouge sera centré sur l’apport de différente avancée technique, il sera aussi question des facteurs scientifiques, culturels et artistiques afin de cerner l’entièreté des causes de cette évolution. En découlera le véritable enjeu de cet écrit : les conséquences graphiques de ces transformations sur la représentation du corps humain.

Afin de mieux comprendre cette évolution, nous diviserons cet écrit en trois périodes historiques: le XVe et XVIe siècles avec l’apparition des premiers traités imprimés de médecine ; le XIXe siècle avec l’apport de nouveaux médiums que sont la lithographie et la photographie ; le XXIe siècle avec la révolution numérique et les outils qui l’accompagne. La première partie abordera la transition entre manuscrits1 et premiers ouvrages imprimés sous l’impulsion des anatomistes. Pour cela, nous détaillerons les représentations présentes dans les manuscrits pour ensuite analyser les changements de celles-ci dans les premiers livres de médecine imprimés. La seconde partie se concentrera sur le rôle de la lithographie puis de la photographie dans l’illustration médicale. Chacune de ces nouvelles techniques du XIXe apportent de nouvelles possibilités dans un contexte d’expansion des disciplines médicales. La dernière partie s’intéressera aux nouveaux et anciens outils de représentation dans le cadre de la révolution numérique. Il sera question de modélisation 3D, de microscope électronique à balayage et autres instruments scientifiques, pour finir sur la place du dessin médical dans ce nouveau paysage graphique.

La Renaissance est, à bien des égards, le théâtre de grands changements dans la société occidentale. Dans un contexte dominé par l’aristocratie militaire en Europe, l’Italie se démarque par un système social et politique original. Les grandes cités comme Venise, Florence ou Milan, centres du commerce et de la finance médiévale, deviennent le berceau d’un nouvel idéal porté par une partie de l’élite que sont les marchands, banquiers, médecins et juristes. Cet idéal est celui de l’humanisme. Portés par la redécouverte de la culture gréco-romaine et par la conquête des Amériques, les humanistes remettent l’Homme au centre des préoccupations. Le mouvement prend rapidement en ampleur et se répand dans toute l’Europe. Il s’immisce dans les arts, les sciences, la philosophie et même la politique. Dans les arts, cette mutation culturelle s’exprime par une approche renouvelée de la nudité. La peinture et la sculpture représentent des corps dévêtus, souvent dans des contextes religieux (Adam et Ève, Jésus nu dans les œuvres de Michel-Ange) ou mythologiques (Hercule, Apollon, les nymphes). Une nouvelle esthétique émerge, fondée sur le respect des proportions anatomiques et un idéal de perfection inspiré de l’Antiquité. Dans les sciences, les médecins, à l’instar des artistes, concentrent désormais leur attention sur l’observation du corps humain. Ils mettent petit à petit de côté les philosophies essentialistes2 et les croyances religieuses pour considérer seulement les faits déduits de l’observation des corps disséqués. Les anatomistes, c’est ainsi que l’on les nomme, permettent à la médecine de faire des bonds prodigieux en terme de connaissance du fonctionnement du corps. C’est dans ce contexte là qu’une collaboration inédite entre artiste et médecin va connaître le jour : les anatomistes fournissent les informations et descriptions essentielles pour toute représentation visant à atteindre l’idéal de perfection convoité, tandis que les artistes illustrent les connaissances que les scientifiques souhaitent transmettre.

Léonard de Vinci Portrait de Léonard de Vinci, par Lattanzio Querena (1768–1853). illustre parfaitement cet interconnexion entre art et

science. En tant qu’artiste, il cherchait à représenter le corps humain

avec une précision absolue, mais en tant que scientifique, il

s’intéressait à la mécanique interne du corps. Son objectif était de

comprendre non seulement les proportions et l’esthétique du corps, mais

aussi son fonctionnement et sa structure. Ses dessins anatomiques sont

donc à la fois des œuvres d’art et des recherches scientifiques.

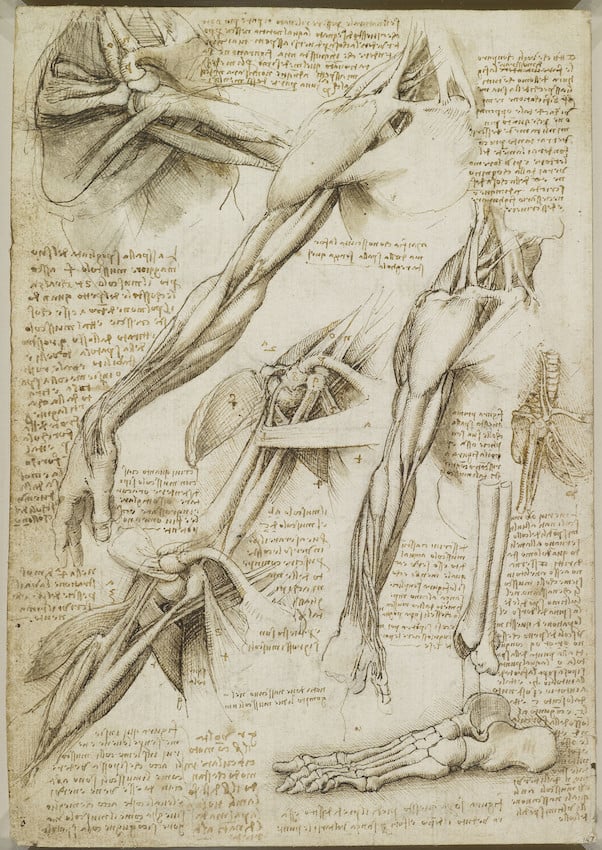

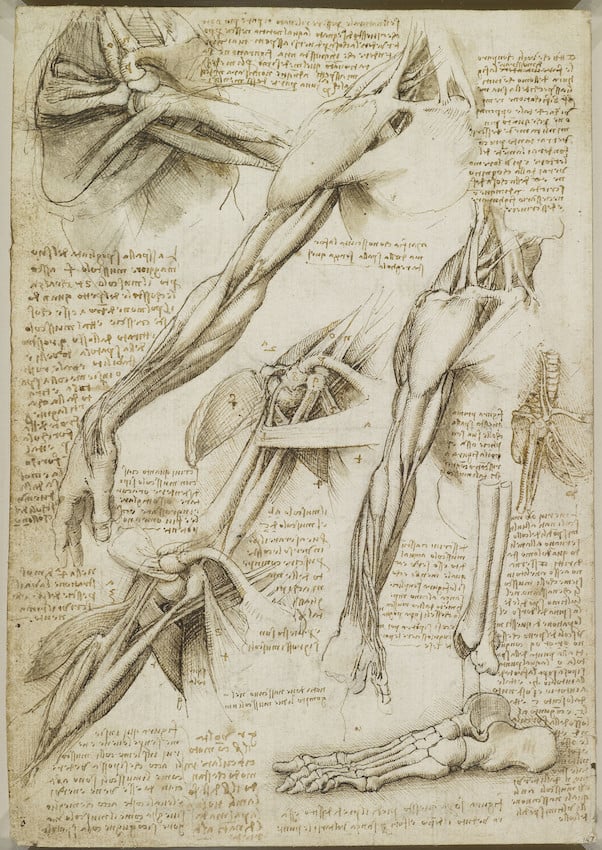

L’œuvre anatomique de Léonard de Vinci comprend ainsi 228 planches

dessinées et annotées. Les dessins sont réalisés à l’encre et des

annotations remplissent le reste de la planche de manière anarchique. Il ne s’agit pas d’une édition à part entière mais bien de

planche d’observations et de notes. Bien que relativement réaliste, on

voit bien l’impact des codes classiques sur ces planches avec des corps, surtout lorsqu’ils sont en entiers, aux proportions parfaites[fig

Portrait de Léonard de Vinci, par Lattanzio Querena (1768–1853). illustre parfaitement cet interconnexion entre art et

science. En tant qu’artiste, il cherchait à représenter le corps humain

avec une précision absolue, mais en tant que scientifique, il

s’intéressait à la mécanique interne du corps. Son objectif était de

comprendre non seulement les proportions et l’esthétique du corps, mais

aussi son fonctionnement et sa structure. Ses dessins anatomiques sont

donc à la fois des œuvres d’art et des recherches scientifiques.

L’œuvre anatomique de Léonard de Vinci comprend ainsi 228 planches

dessinées et annotées. Les dessins sont réalisés à l’encre et des

annotations remplissent le reste de la planche de manière anarchique. Il ne s’agit pas d’une édition à part entière mais bien de

planche d’observations et de notes. Bien que relativement réaliste, on

voit bien l’impact des codes classiques sur ces planches avec des corps, surtout lorsqu’ils sont en entiers, aux proportions parfaites[fig

Bien que Léonard de Vinci n’ai jamais pu regroupé ces planches

anatomiques dans un traité, il existe de nombreux manuscrits médicaux

datant du XVe siècle. Cependant la plupart ne possède pas encore les

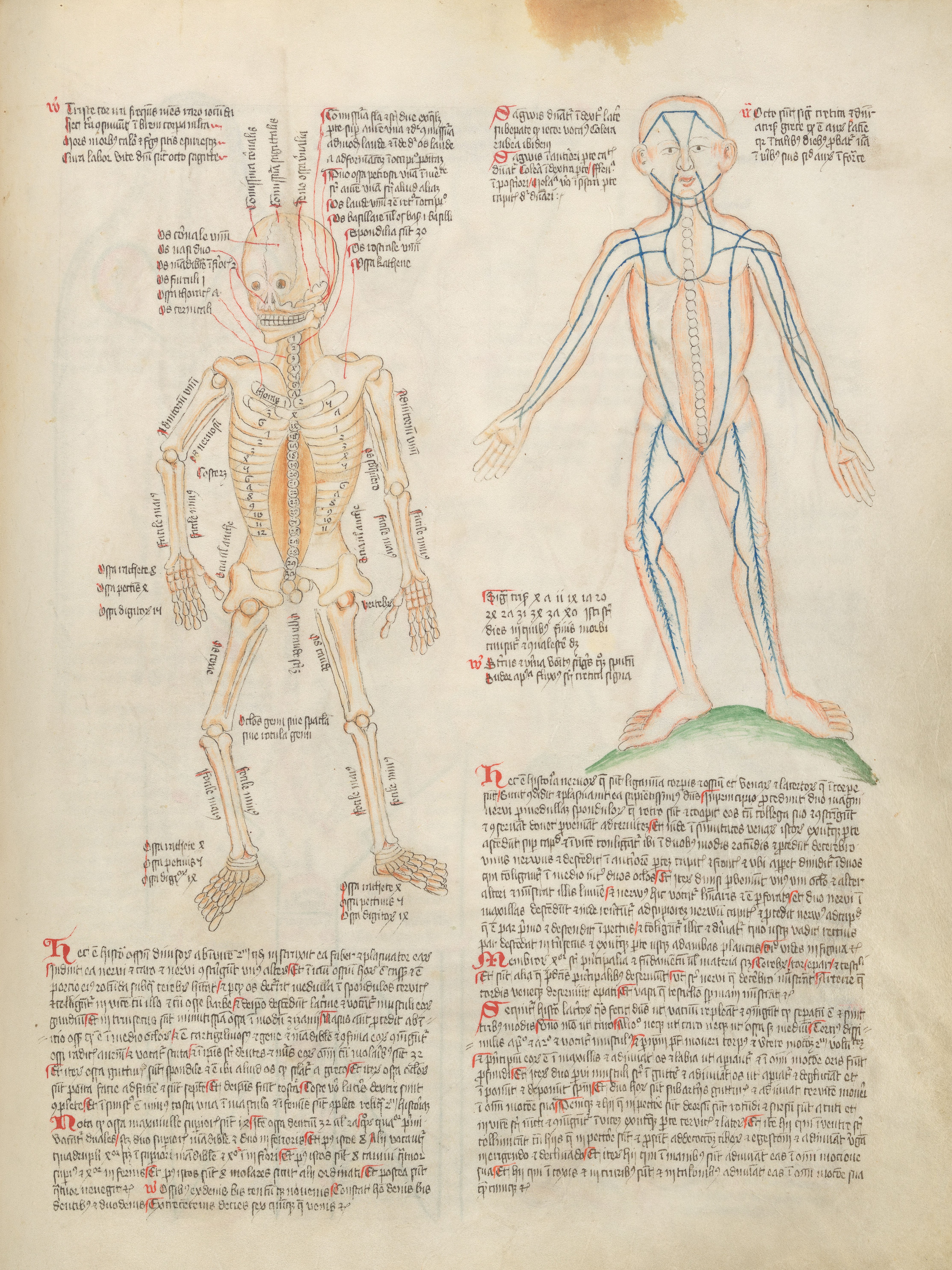

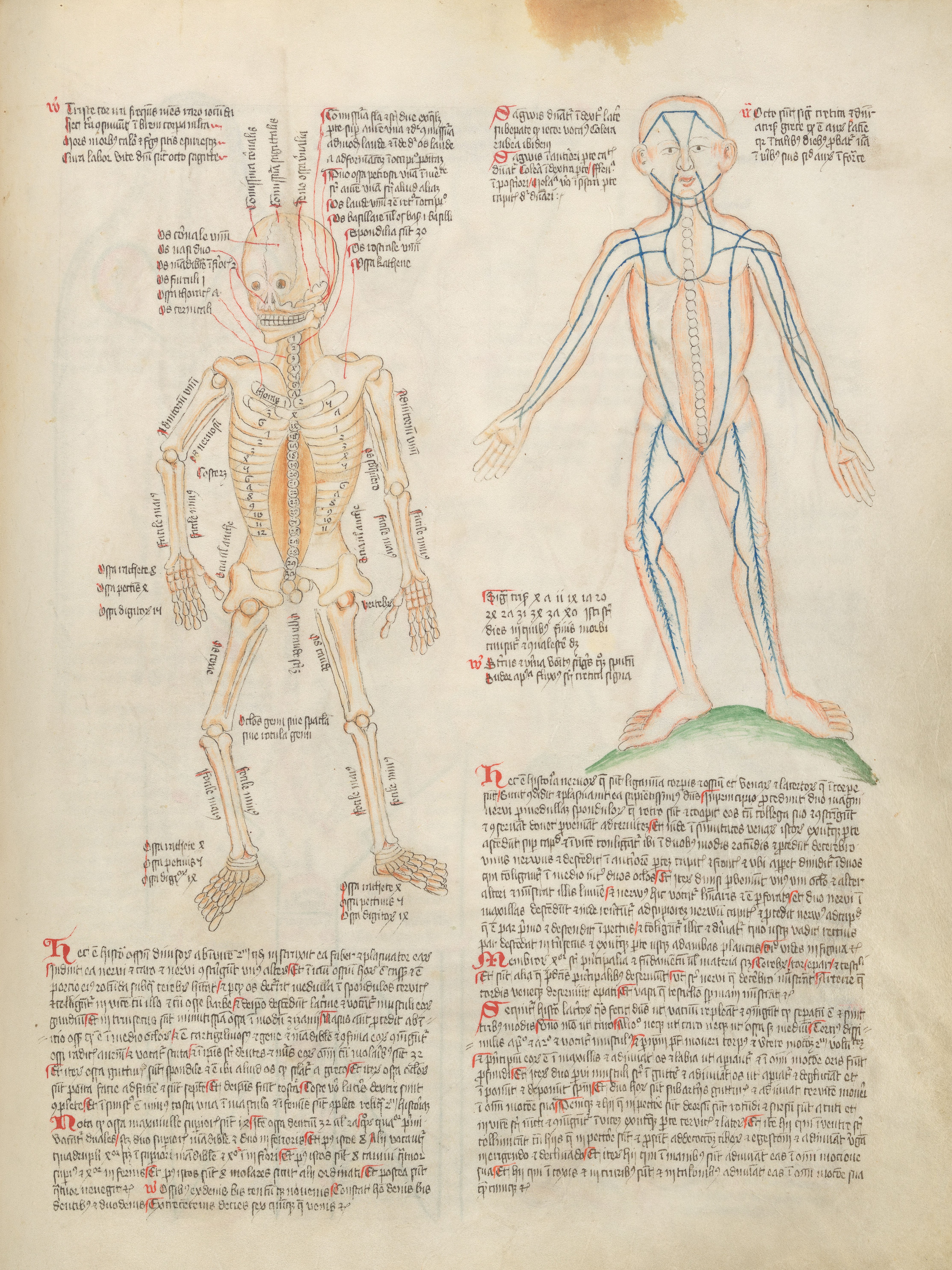

codes classiques des artistes de la Renaissance. L’exemple le plus

fameux est le manuscrit Apocalypse Wellcome qui, contrairement à ce

que son nom indique, contient une dizaine de feuillet à caractère

médical. Les illustrations à l’intérieur ont été réalisées selon les

techniques d’enluminures médiévales, combinant pigment et colle animale.

A l’image de ces mêmes enluminures, les dessins sont très colorés et des

touches de dorures apparaissent. Les corps représentés ne respectent pas

les règles de perspective propre au classicisme ni ses règles de

proportions. Ils sont ainsi plus schématiques que réalistes, impression

renforcée par l’apport de texte directement sur le dessin[fig

La Renaissance voit également l’avènement d’une technique qui

révolutionnera l’imprimerie et de ce fait, la diffusion des livres et du

savoir en Europe : l’imprimerie à caractères métalliques mobiles de

Johannes Gutenberg. L’invention de Gutenberg repose sur deux innovations

majeures. D’un côté, il crée des lettres en métal que l’on pouvait

assembler et réutiliser pour imprimer plusieurs copies d’un texte. De

l’autre, sa machine permettait d’appliquer une pression uniforme sur le

papier pour transférer l’encre des caractères mobiles. Ces deux

composantes permettaient d’imprimer de grande quantité de page de

manière rapide et moins coûteuse que les manuscrits. C’est pour ces

raisons que dans les décennies qui suivent, les ouvrages imprimés

remplacent progressivement les manuscrits des moines copistes Gravure de Jan van der Straet, peintre flamand (1523–1605) représentant un atelier d’impression au XVIe siècle..

Gravure de Jan van der Straet, peintre flamand (1523–1605) représentant un atelier d’impression au XVIe siècle..

Les anatomistes s’emparent eux aussi du procédé pour faire imprimer les

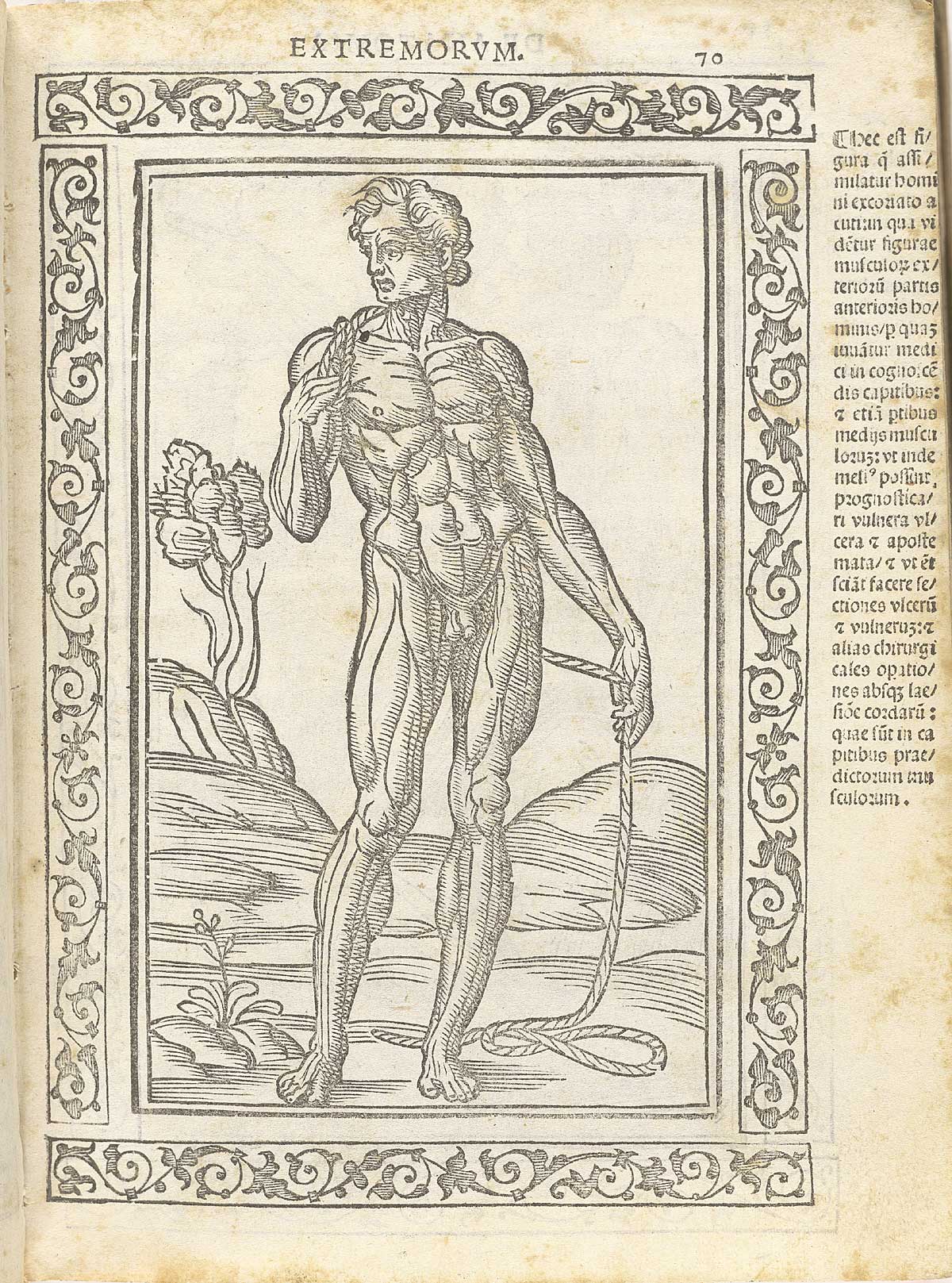

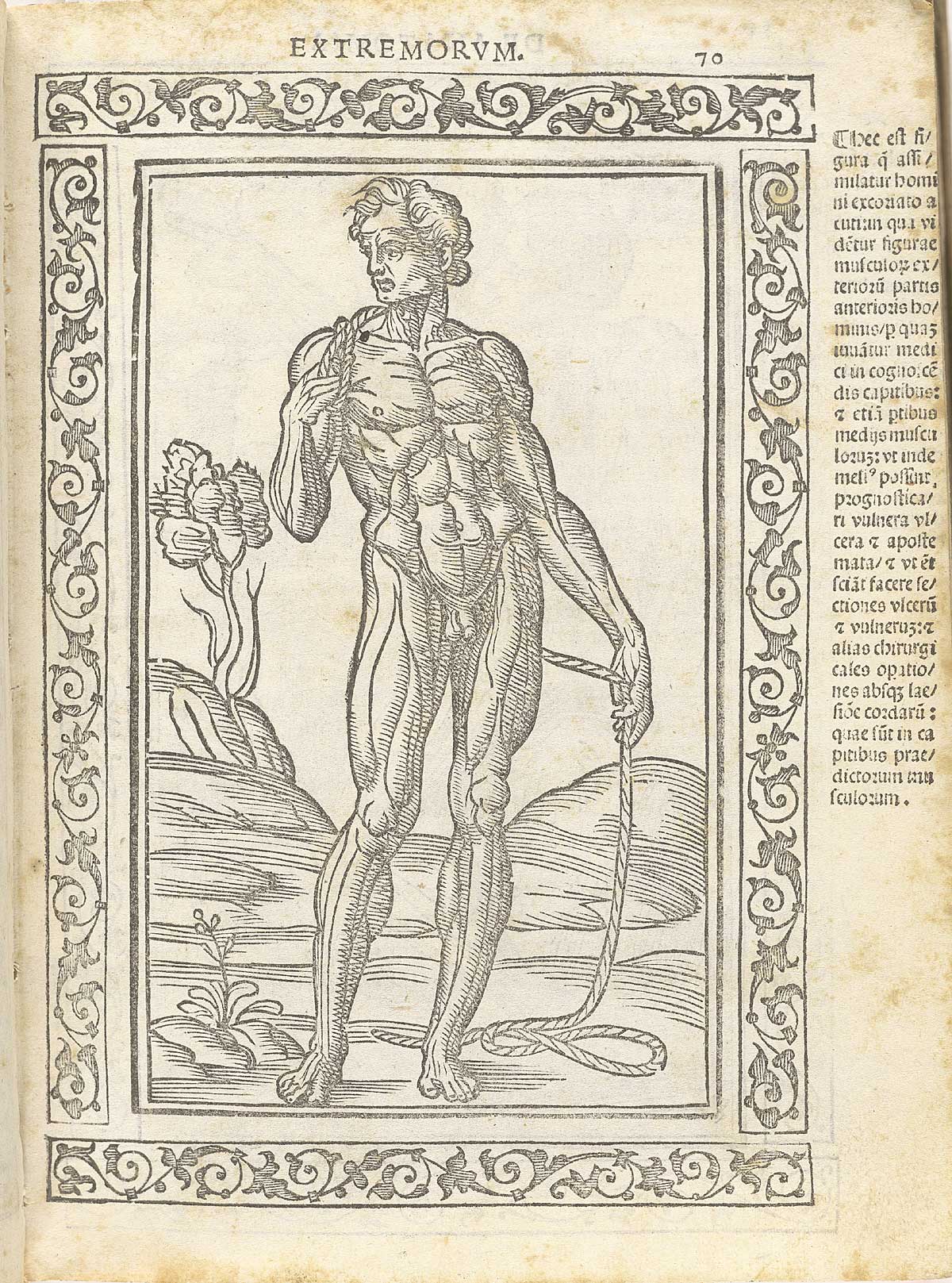

premiers traités de médecine. Parmi eux, Jacopo Berengario da Carpi, un

médecin italien, fait imprimer le premier traité d’anatomie comportant

des illustrations. Commentaires sur Mondino (1521) est un ouvrage de

près de mille pages en latin, destiné à ses étudiants et ses collègues.

Celui-ci est déjà beaucoup plus imprégné par les codes classiques : les

corps sont représentés sur des décors en perspectives et reprennent les

gestuelles élégantes des statues greco-romaines[fig Copie antique du Doryphore de Polyclète sculpté en 440 av. J-C: le poid du corps repose sur une jambe créant ce hanchement qu’on appelle contrapposto..

Copie antique du Doryphore de Polyclète sculpté en 440 av. J-C: le poid du corps repose sur une jambe créant ce hanchement qu’on appelle contrapposto..

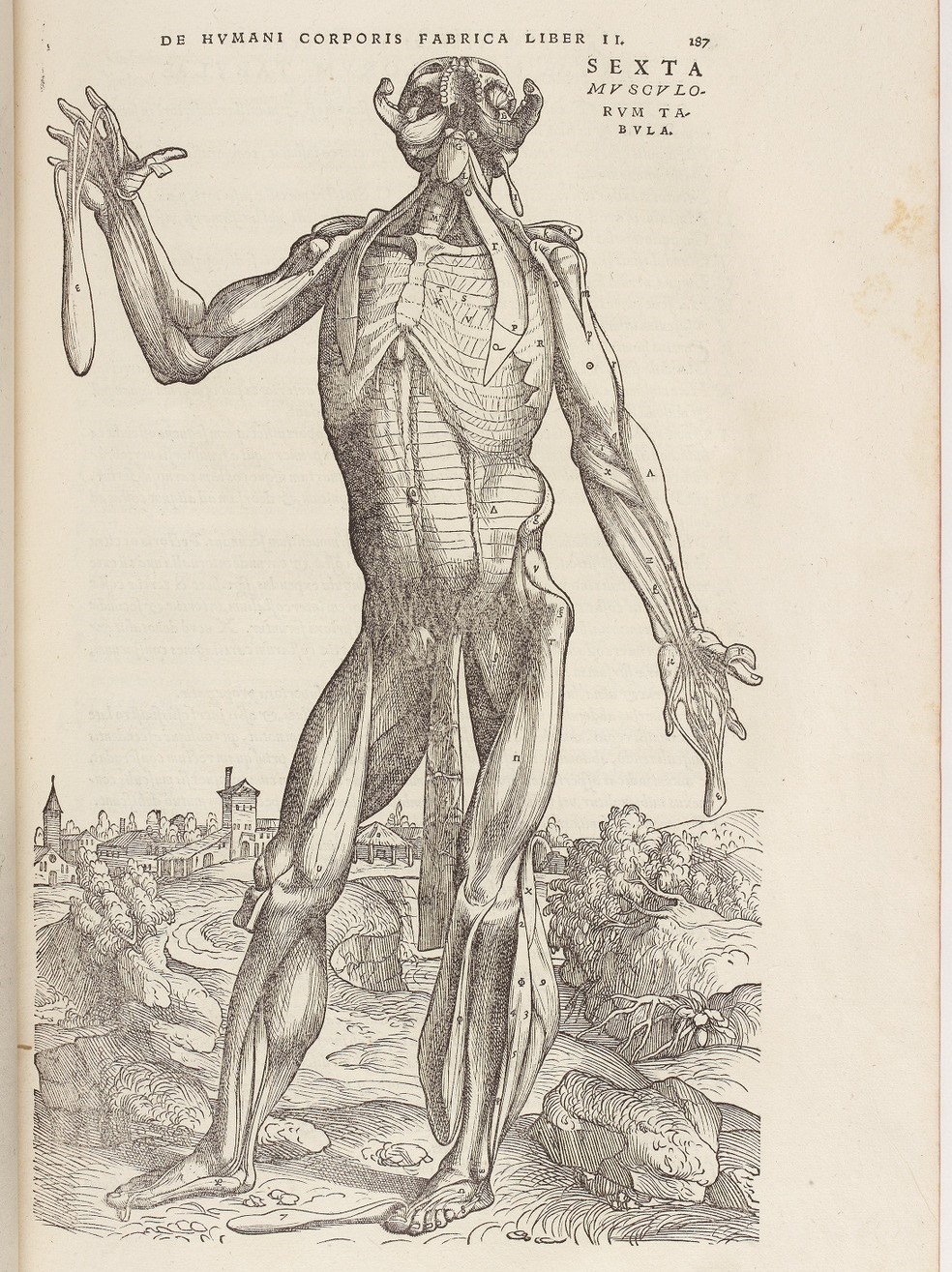

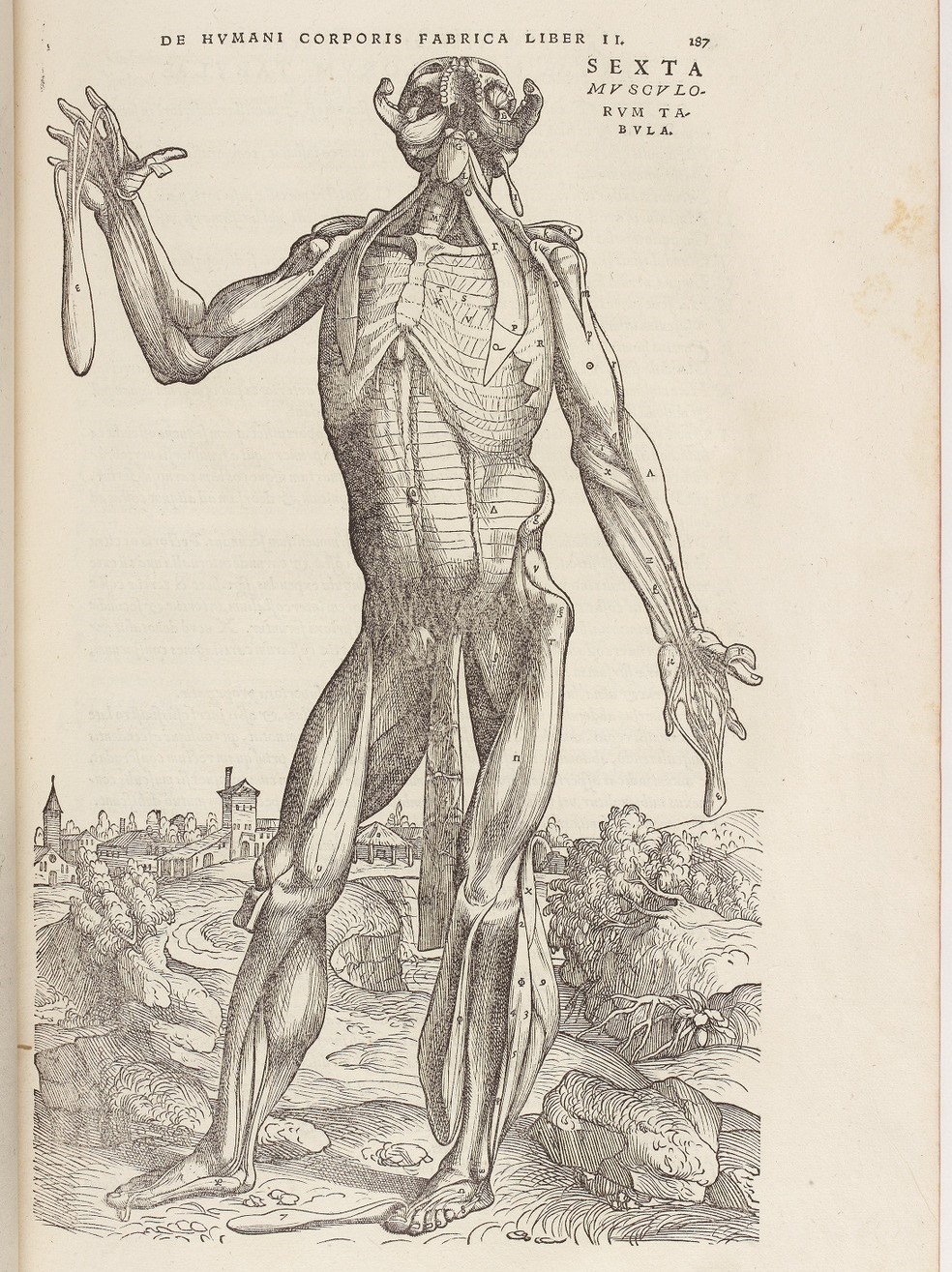

Si Commentaires sur Mondino est intéressant de part son caractère

précurseur, le véritable ouvrage de référence du XVIe siècle est bien

De humani corporis fabrica libri septem de Andreas Vesalius. Publié en

1543, c’est un texte fondateur pour l’anatomie moderne et qui a

influencé des générations de médecins. Les illustrations ont été

réalisées par plusieurs artistes, parmi lesquels figurent Vésale

lui-même, Jan Calcar, certains élèves du Titien, voire peut-être Titien

lui-même Autoportrait de Titien, portraitiste le plus remarquable de son temps, vers 1562. ou même Léonard de Vinci. Les traits sont beaucoup plus fin que

chez da Carpi : les gravures sont minutieuses et représentes avec grande

précision le corps humain. Comme pour l’ouvrage de da Carpi, bien

qu’étant réalistes, les corps sont théâtralisés selon les règles

classiques. Les décors sur lesquelles ils se tiennent sont encore plus

détaillés et minutieux, contribuant à cette mise en scène des corps. On

peut par exemple voir des paysages de campagne ou de ville en arrière

plan construit selon les règles de perspective cavalière[fig

Autoportrait de Titien, portraitiste le plus remarquable de son temps, vers 1562. ou même Léonard de Vinci. Les traits sont beaucoup plus fin que

chez da Carpi : les gravures sont minutieuses et représentes avec grande

précision le corps humain. Comme pour l’ouvrage de da Carpi, bien

qu’étant réalistes, les corps sont théâtralisés selon les règles

classiques. Les décors sur lesquelles ils se tiennent sont encore plus

détaillés et minutieux, contribuant à cette mise en scène des corps. On

peut par exemple voir des paysages de campagne ou de ville en arrière

plan construit selon les règles de perspective cavalière[fig

Ainsi, les premières éditions de médecine sont marqués par le travail des anatomistes qui révolutionnent la médecine européenne. Leurs illustrations sont fortement influencés par l’art classique de la Renaissance qui puise ces inspirations dans l’art antique gréco-romain. De ce fait, les corps sont représentés selon des codes précis qui les idéalisent mais les rendent aussi plus réalistes en terme de proportions que dans les illustrations pré-classique. L’impression de ces dessins, permise par la gravure sur bois, limitent les possibilités de couleurs ou de rendus.

Les changements instaurés par les anatomistes en médecine perdureront

durant les siècles suivants. L’anatomie donne vie à la méthode

anatomo-clinique du XVIIe siècle, qui se résume à un « procédé qui

consiste à confronter et à relier les troubles cliniques observés chez

le vivant et les lésions anatomiques constatées sur les cadavres »3.

Les découvertes qui découlent de la méthode anatomo-clinique vont

progressivement contribuer à une complexification de la médecine et de

ses branches disciplinaires durant le XVIIIe puis le XIXe siècle. C’est

aussi à cette période là qu’une nouvelle méthode d’impression voit le

jour. La lithographie Dessin sur pierre lithographique et résultat après impression., inventé par l’allemand Alois Senefelder en 1796,

constitue un nouveau moyen d’impression des illustrations médicales plus

rapide et économique. En effet, le dessin étant directement appliqué sur

la pierre lithographique, il n’y a plus besoin de passer par l’étape

chronophage de la gravure du bois.4 Parallèlement à ces avancées

médicales et techniques, le XIXe siècle est également une période de

transition pour les arts. Tandis que l’académisme continue de

s’appuyer sur les codes classiques de la Renaissance, des mouvements

comme le romantisme, le réalisme et l’impressionnisme initient une

rupture qui annonce les révolutions artistiques du XXe siècle. Cette

période est un pont entre l’ordre classique et l’exploration moderne.

En médecine, cette distanciation passe par une volonté d’être plus

pragmatique et de privilégier la précision à l’esthétique. Ces

caractéristiques deviennent en effet crucial pour l’enseignement et la

recherche qui se développent et se spécifient.

Dessin sur pierre lithographique et résultat après impression., inventé par l’allemand Alois Senefelder en 1796,

constitue un nouveau moyen d’impression des illustrations médicales plus

rapide et économique. En effet, le dessin étant directement appliqué sur

la pierre lithographique, il n’y a plus besoin de passer par l’étape

chronophage de la gravure du bois.4 Parallèlement à ces avancées

médicales et techniques, le XIXe siècle est également une période de

transition pour les arts. Tandis que l’académisme continue de

s’appuyer sur les codes classiques de la Renaissance, des mouvements

comme le romantisme, le réalisme et l’impressionnisme initient une

rupture qui annonce les révolutions artistiques du XXe siècle. Cette

période est un pont entre l’ordre classique et l’exploration moderne.

En médecine, cette distanciation passe par une volonté d’être plus

pragmatique et de privilégier la précision à l’esthétique. Ces

caractéristiques deviennent en effet crucial pour l’enseignement et la

recherche qui se développent et se spécifient.

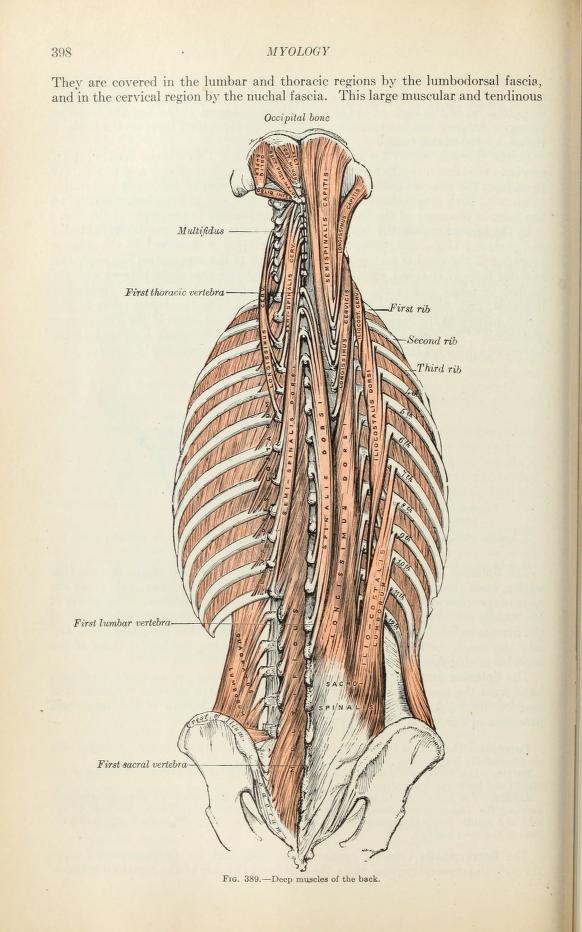

Deux ouvrages médicaux majeurs illustrent parfaitement cette dualité qui

existe au XIXe siècle entre néo-classicisme et réalisme scientifique. Le

premier est le Traité complet de l’anatomie de l’homme un atlas de 8 tomes de

Jean-Baptiste Marc Bourgery, illustrés par Nicolas-Henri Jacob. Jacob, formé à l’école néoclassique L’imagination, lithographie non daté de Nicolas-Henri Jacob., apporte une touche artistique à chaque

planche. Les poses des corps, souvent inspirées de sculptures et

peintures classiques, confèrent une esthétique presque sculpturale. Les

drapés, les proportions idéales, et la finesse des traits témoignent

d’un souci de rendre ces illustrations aussi belles qu’instructives[fig

L’imagination, lithographie non daté de Nicolas-Henri Jacob., apporte une touche artistique à chaque

planche. Les poses des corps, souvent inspirées de sculptures et

peintures classiques, confèrent une esthétique presque sculpturale. Les

drapés, les proportions idéales, et la finesse des traits témoignent

d’un souci de rendre ces illustrations aussi belles qu’instructives[fig

Cette comparaison permet de mettre en lumière cette transition esthétique des illustrations médicales qui a lieu au XIXe siècle. L’analyse de ces deux ouvrages montre également l’impact de la lithographie sur les représentations médicales : elle permet une représentation plus fidèle des détails fins, comme les textures des tissus, les nuances de couleur dans les organes ou la structure des os, ce qui est particulièrement utile pour illustrer des pathologies complexes nécessitant des gradations subtiles. Grâce à sa capacité à imiter les dégradés et les textures naturelles, elle facilite ainsi leur compréhension pour l’enseignement médical. De plus, en raison de ses avantages techniques, elle a permis d’élargir le contenu graphique des livres, avec des illustrations plus grandes, plus détaillées et variées, surmontant les limitations imposées par la gravure sur bois.

Deux autres informations sont importantes à relever concernant ces ouvrages: la première étant que la distinction entre médecin et artiste devient bien plus nette à ce siècle-ci qu’à la Renaissance ; la deuxième étant que la couleur semble toujours absente des représentations dans les ouvrages imprimés (à l’exception de quelques rares éditions qui étaient colorisées à la main ou imprimées en bichromie). Concernant la dernière observation, il faudra véritablement attendre le développement de l’impression offset à la fin du siècle suivant pour voir apparaître en grande quantité des éditions en couleur. Cependant, quelques imprimeurs utilisent le principe de chromolithographie pour faire des impressions en couleur des dessins anatomiques. L’opération, qui consiste à imprimer les couleurs avec une pierre pour chaque couleur, reste très longue et coûteuse.

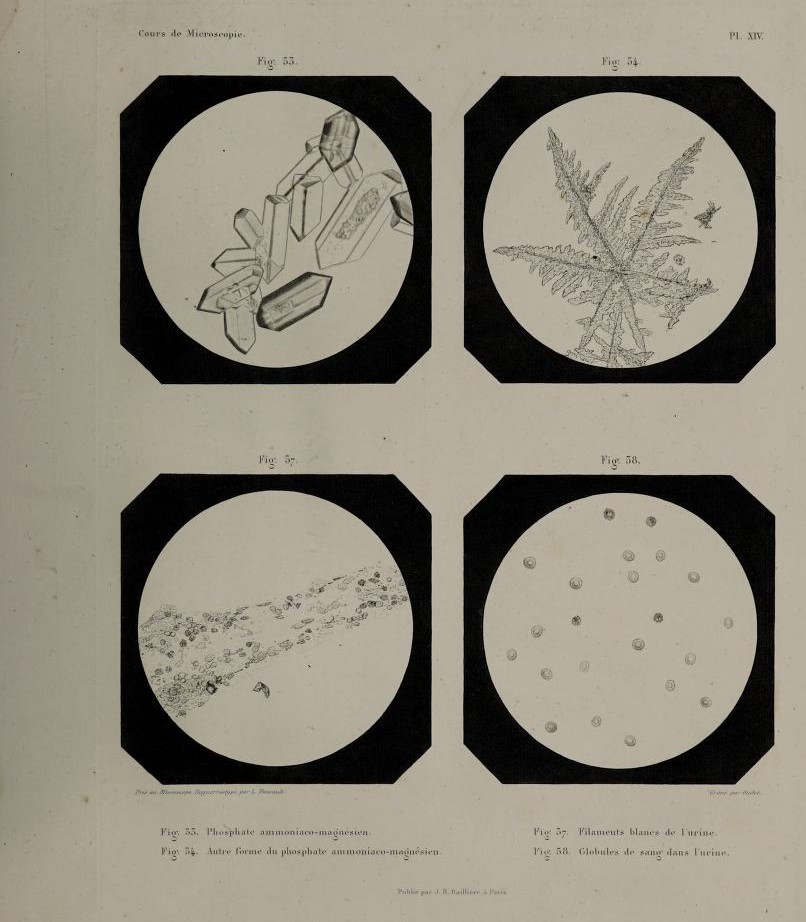

Si le début du XIXe siècle est marqué par la lithographie, la deuxième

partie voit le développement d’une autre technique : la photographie.

Peu de temps après l’invention du daguerréotype Daguerrotype original. par Louis Daguerre en

1839, une minorité de scientifique et de médecin vont s’emparer de

l’outil pour leur propre besoin. C’est le cas d’Alfred Donné, bactériologiste et médecin français, qui publie en 1845 Cours de

microscopie complémentaire des études médicales. Ce livre contient un

atlas qui regroupe des photographies de prise de vue microscopique ainsi

que des schéma explicatifs. Les photographies permettent de représenter

avec réalisme et objectivités certaines cellules du corps comme les

globules rouges. La technique est cependant longue à mettre en place

et les résultats ne sont pas toujours aussi précis qu’on le voudrait[fig

Daguerrotype original. par Louis Daguerre en

1839, une minorité de scientifique et de médecin vont s’emparer de

l’outil pour leur propre besoin. C’est le cas d’Alfred Donné, bactériologiste et médecin français, qui publie en 1845 Cours de

microscopie complémentaire des études médicales. Ce livre contient un

atlas qui regroupe des photographies de prise de vue microscopique ainsi

que des schéma explicatifs. Les photographies permettent de représenter

avec réalisme et objectivités certaines cellules du corps comme les

globules rouges. La technique est cependant longue à mettre en place

et les résultats ne sont pas toujours aussi précis qu’on le voudrait[fig

En plus d’être précurseur dans l’utilisation de photographie médicale, cet ouvrage est intéressant car il regroupe deux notions symbolisant l’essor scientifique du XIXe siècle. Premièrement, il montre la multiplication des disciplines, abordée dans l’introduction de ce chapitre. La méthode anatomo-clinique a des retombés sur l’apparition des domaines de l’hygiène, de la biologie, de l’histopathologie5 et donc, de la microbiologie. Le développement de ces deux dernières disciplines est en grande partie du au perfectionnement des instruments optiques. Ainsi, l’examen au microscope remplacent peu à peu l’observation des cadavres. Comme le montre l’ouvrage d’Alfred Donné et au-delà de l’aspect photographique, ce nouveau mode d’observation fait apparaître des illustrations scientifiques radicalement différentes : on passe de l’échelle humaine à l’échelle cellulaire. C’est l’ouverture à un monde intérieur encore partiellement inconnu pour l’époque mais qui fait aussi parti du corps humain.

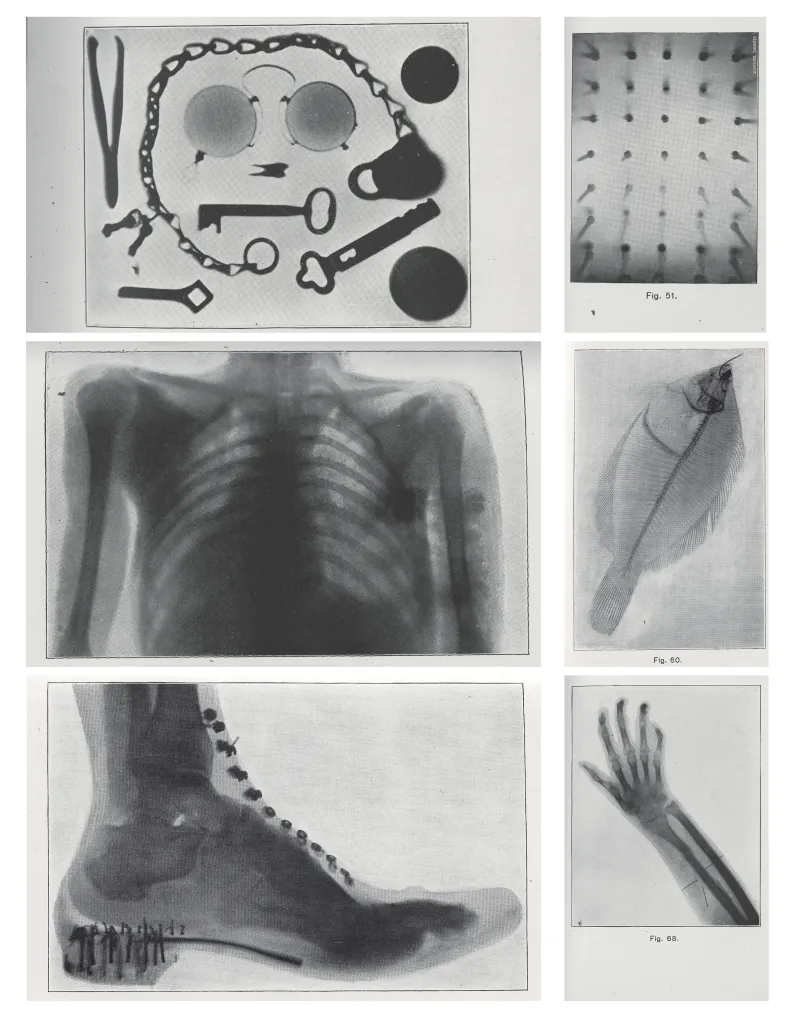

La photographie ne va pas seulement permettre une représentation fidèle

à la réalité, elle va aussi influencer des spécialités comme la

radiographie. A la fin du XIXe siècle, Wilhelm Röntgen s’inspire des

principes photographiques pour réaliser la première radiographie, résultat du rayonnement des rayons X Première radiographie de l’histoire: Wilhelm Röntgen capture une image de la main de sa femme Berta Röntgen.. Avec l’avènement des rayons X, les

images médicales passent à une nouvelle étape, permettant de visualiser

l’intérieur du corps sans incision. Seulement six mois après les

premières images réalisés par Röntgen, William J. Morton avec l’aide de

Edwin W. Hammer, fait publier The X-Ray: Or, Photography of the

Invisible and Its Value in Surgery. Le livre explique les techniques

derrière l’utilisation des rayons X et leur intérêt dans la chirurgie.

Il est illustré d’une vingtaine de photographie de radiographie[fig

Première radiographie de l’histoire: Wilhelm Röntgen capture une image de la main de sa femme Berta Röntgen.. Avec l’avènement des rayons X, les

images médicales passent à une nouvelle étape, permettant de visualiser

l’intérieur du corps sans incision. Seulement six mois après les

premières images réalisés par Röntgen, William J. Morton avec l’aide de

Edwin W. Hammer, fait publier The X-Ray: Or, Photography of the

Invisible and Its Value in Surgery. Le livre explique les techniques

derrière l’utilisation des rayons X et leur intérêt dans la chirurgie.

Il est illustré d’une vingtaine de photographie de radiographie[fig

Ainsi, l’invention de la photographie a transformé les livres médicaux en permettant une représentation plus objective de la réalité. C’est sans oublié l’apport des images microscopiques qui ouvre la représentation à l’échelle du tout petit. Elle a non seulement amélioré l’enseignement et la pratique médicale, mais aussi ouvert la voie à des technologies plus avancées comme l’imagerie médicale moderne (radiographie, IRM, scanner). À partir du XIXe siècle, les photographies deviennent une composante essentielle de la documentation et de la transmission des savoirs médicaux.

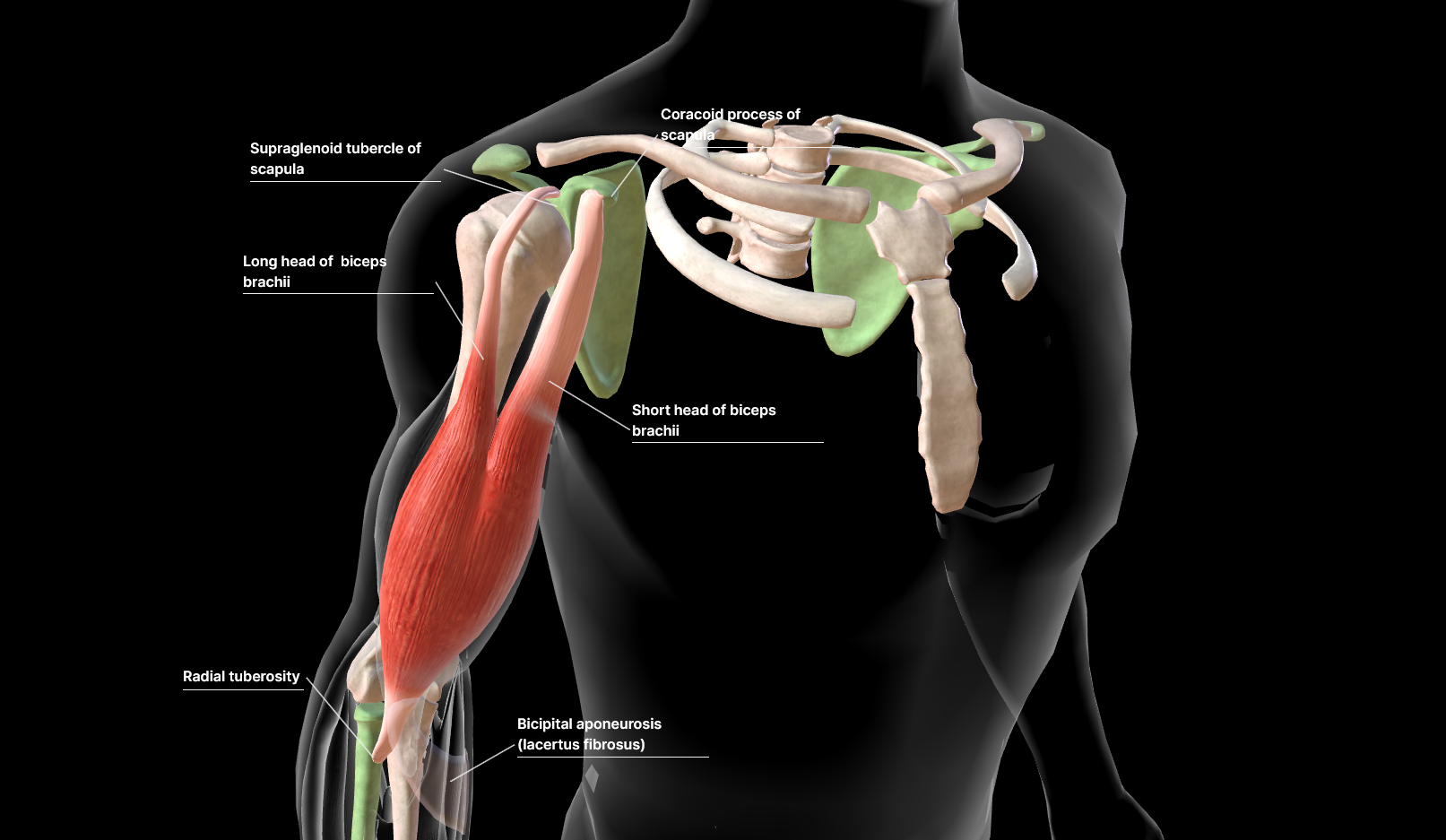

Dans le siècle suivant, la connaissance de l’invisible, de l’infiniment petit et celle de l’infiniment grand continue de progresser. Cela amène les scientifiques à remettre en question une large partie de la conception de l’univers, y compris du corps humain. La fin du XXe siècle et le XXIe siècle sont marqués par la révolution numérique qui transforme de nombreux secteurs, y compris nos modes de vie. La médecine et ses nombreuses disciplines n’y échappent pas, bien au contraire. L’ère numérique est celle de la dématérialisation : les dossiers médicaux sont stockés dans des archives numériques, les médecins offrent des consultations à distance et les technologies d’imagerie, telles que le scanner, l’IRM, et l’échographie, sont désormais entièrement numérisées. L’édition médicale est elle aussi touchée par ce phénomène comme le prouve cet écrit : la plupart des ouvrages mentionnés ont été numérisés et archivés dans des bibliothèques numériques, ce qui a grandement faciliter leur accès. Concernant les livres médicaux récents, notamment ceux à destination des étudiants de médecine, ils utilisent une combinaison de techniques modernes de représentation pour offrir une compréhension approfondie et préciser des concepts médicaux. On peut y observer des dessins numériques, schémas, infographies, photographies d’opération ou d’imagerie médicale.

Parmi ces techniques, on retrouve aussi la modélisation 3D, désormais

très largement utilisé pour illustrer les traités médicaux. La médecine

adopte la technologie dans les années 1990 avec l’amélioration des

scanners médicaux (IRM, CT-scan), qui permettent de convertir des images

2D en objets 3D Image 3D tirée d’un IRM vasculaire qui permet l’observation des vaisseaux du cou et du cerveau.. Si cette méthode relève du domaine des ingénieurs

biomédicaux, les artistes et designers 3D sont mobilisés plus tard pour

d’autres modélisations. En effet, la 3D est aujourd’hui souvent utilisée

pour représenter des anomalies anatomiques ou des pathologies rares dont

il est difficile d’avoir des images. Plus largement, on représente

également en 3D les différentes couches du corps humain (tissus, muscles, os) dans certains atlas plus récents. Son utilisation est

aussi, et surtout, très intéressante dans le domaine de l’infiniment

petit. Les médecins s’en servent pour illustrer les différentes cellules

du corps : on montre le fonctionnement des neurones, des globules rouges

ou encore des cellules immunitaires et de leur anticorps. C’est le cas

des Manuels MSD à destination des professionnels de santé qui possèdent des dizaines d’illustrations 3D. Elles permettent de

représenter de manière précise et complète des éléments du corps humain

invisible à l’œil nu. Les modèles sont très colorés, souvent plus que la

réalité anatomique, afin de faciliter la distinction entre les

différents composants de notre corps et donc, l’apprentissage de

ceux-ci[fig

Image 3D tirée d’un IRM vasculaire qui permet l’observation des vaisseaux du cou et du cerveau.. Si cette méthode relève du domaine des ingénieurs

biomédicaux, les artistes et designers 3D sont mobilisés plus tard pour

d’autres modélisations. En effet, la 3D est aujourd’hui souvent utilisée

pour représenter des anomalies anatomiques ou des pathologies rares dont

il est difficile d’avoir des images. Plus largement, on représente

également en 3D les différentes couches du corps humain (tissus, muscles, os) dans certains atlas plus récents. Son utilisation est

aussi, et surtout, très intéressante dans le domaine de l’infiniment

petit. Les médecins s’en servent pour illustrer les différentes cellules

du corps : on montre le fonctionnement des neurones, des globules rouges

ou encore des cellules immunitaires et de leur anticorps. C’est le cas

des Manuels MSD à destination des professionnels de santé qui possèdent des dizaines d’illustrations 3D. Elles permettent de

représenter de manière précise et complète des éléments du corps humain

invisible à l’œil nu. Les modèles sont très colorés, souvent plus que la

réalité anatomique, afin de faciliter la distinction entre les

différents composants de notre corps et donc, l’apprentissage de

ceux-ci[fig

Malgré un usage fictif de la couleur, les images 3D des livres médicaux du XXIe siècle sont très pragmatiques et proches de la réalité scientifique. Elles concluent la transition esthétique amorcée aux XIXe siècle en écartant toute subjectivité artistique pour laisser la place aux faits scientifiques seulement.

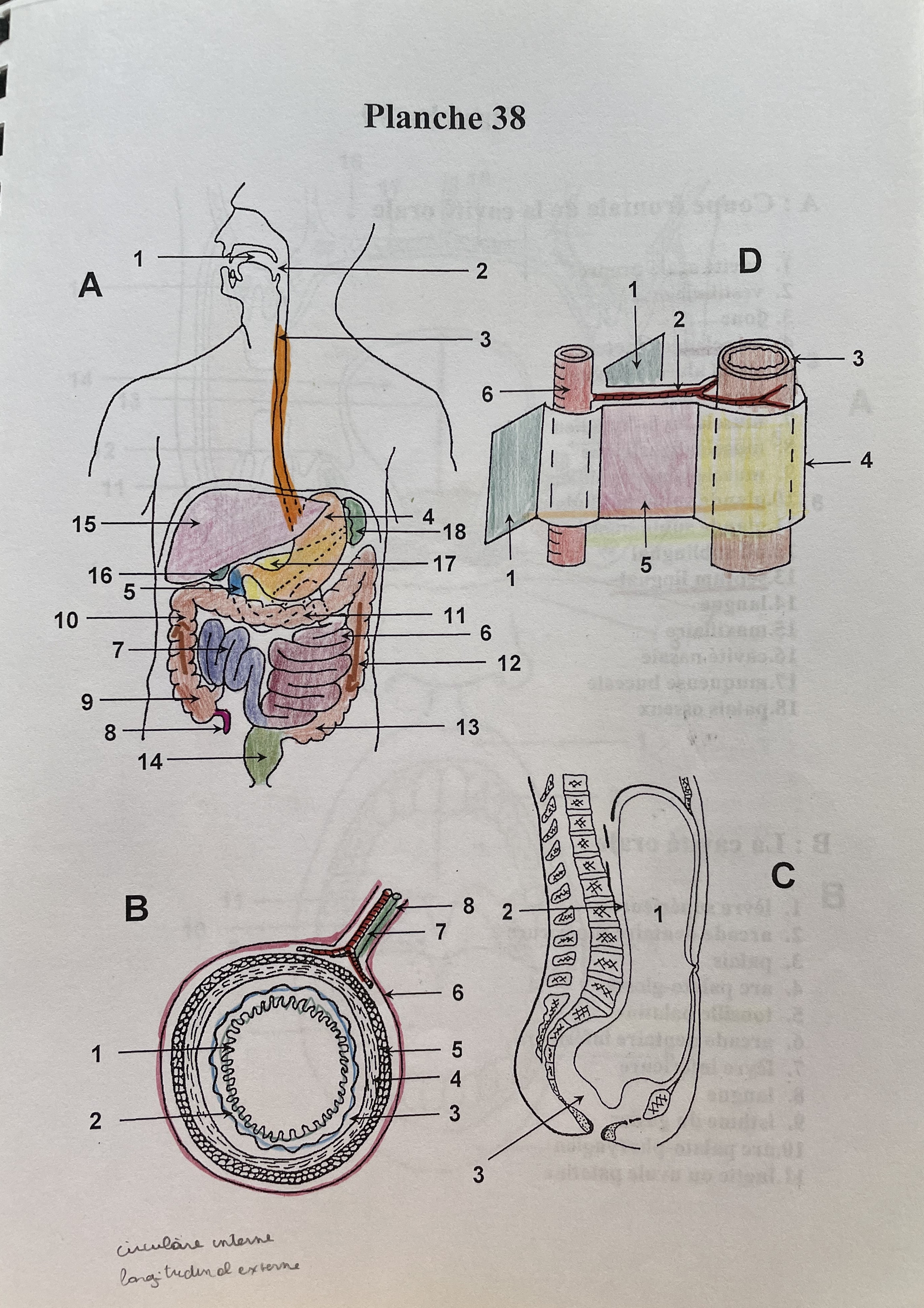

Au milieu de l’apparition de toutes ces nouvelles formes de

représentation, le dessin médical subsiste. Mieux que cela, il garde une

place importante dans les ouvrages de médecine. Pourtant, le dessin ne

peut échapper à sa part de subjectivité, il est « une interprétation du

réel, et donc sa « mauvaise » copie »6. Il apparaît alors logique de

se questionner sur sa place, alors même que les représentations tendent

à être le plus proche possible de la réalité anatomique. L’intérêt d’une

utilisation du dessin repose en réalité sur plusieurs points. Le premier

d’entre eux est la capacité de simplification. Les dessins permettent de

décomposer et de représenter des structures anatomiques ou pathologiques

de manière simplifiée, facilitant ainsi la compréhension de concepts

complexes. Cette capacité à isoler et à mettre en évidence des éléments

spécifiques est essentielle pour l’apprentissage. C’est pourquoi les

dessins schématiques occupent une grande place dans les livres et les polycopies destinés

aux étudiants (qui restent des références pour les médecins en

activité)[fig

De la même manière, ils offrent la possibilité de focaliser

l’attention sur des détails particuliers, en omettant les informations

superflues. Cette sélectivité aide à clarifier des points précis sans

être distrait par des éléments non pertinents. C’est pour ces mêmes

raisons qu’ils sont souvent utilisés en complémentarité des

photographies ou des imagerie médicales. A la page 9 du tome 1 de

l’Anatomie générale de Pierre Kamina, la photographie fait état de

l’extérieur du corps et sert de référent au réel. Quant au dessin

présent à côté, il montre l’intérieur, ce qui n’est pas visible. Le

corps est représenté de manière schématique et incomplète, il manque les

bras par exemple, car l’accent est mis sur l’axe du corps, représenté

par la colonne vertébrale[fig

Il s’agit bien d’une utilisation du dessin pour mettre en évidence un élément du corps et se focaliser sur son rôle. Le dessin médical garde donc une place prépondérante dans les livres médicaux pour sa qualité schématique. Il s’agit d’une grande évolution en comparaison aux illustrations du XVe ou même du XIXe siècle qui donnait encore au dessin une qualité de reproduction réaliste du corps humain.

Ces nouvelles règles de représentation dans le dessin médical sont

complexes et codifiés. Comme mentionné plus haut, les ingénieurs

biomédicaux et les designers 3D participent aux images produites dans

les livres médicaux. En plus de ces métiers, il existe d’autres

personnes qui travaillent sur les représentations médicales. En France, des formations sont disponibles en dessins scientifiques dont la plus

côté est celle de l’école Estienne à Paris. Elle délivre un DSAA en

illustration scientifique qui se prépare en deux ans. Parmi les matières

enseignées, on retrouve l’anatomie et la morphologie, toutes deux

propres à la représentation du corps Travail d’un étudiant d’Estienne autour de la planche anatomique..

Travail d’un étudiant d’Estienne autour de la planche anatomique..

La révolution numérique a marqué la médecine à différents niveaux. L’apparition de nouvelles technologies ont multipliés les méthodes de représentation du corps, que se soit à l’échelle humaine ou microscopique. Le dessin médical a trouvé une nouvelle place dans ce contexte, basculant vers une utilisation plus schématique.

L’évolution des représentations du corps humain dans les ouvrages médicaux illustre une transformation multidimensionnelle qui s’est déroulée sur plusieurs siècles. Ce voyage commence à la Renaissance, où les anatomistes, inspirés par l’humanisme et la redécouverte de l’Antiquité, collaborent avec des artistes pour produire les premières illustrations anatomiques réalistes. Les œuvres de pionniers tel que Andreas Vesalius, imprimées grâce à l’invention de Gutenberg, marquent une rupture avec les traditions médiévales en introduisant des codes esthétiques classiques et un souci accru de précision. La deuxième étape, au XIXe siècle, se concentre sur l’impact des nouvelles techniques comme la lithographie et la photographie. Ces innovations permettent des illustrations plus détaillées, pragmatiques et fidèles à la réalité anatomique. Cette période reflète également une transition entre un héritage néo-classique encore présent et une recherche croissante d’exactitude scientifique, comme le montrent les travaux de Bourgery et Gray. Parallèlement, l’émergence de la photographie et des images microscopiques ouvre de nouvelles échelles de représentation, du visible à l’invisible, révolutionnant la manière de comprendre et d’enseigner la médecine. Enfin, l’ère contemporaine, marquée par la révolution numérique, redéfinit les normes de représentation grâce à des outils tels que la modélisation 3D et l’imagerie médicale numérique. Ces technologies permettent une visualisation précise et interactive des structures anatomiques et des processus biologiques, tout en répondant aux exigences de simplification et d’apprentissage des étudiants. Si le dessin médical persiste, c’est parce qu’il offre une capacité unique à synthétiser et à schématiser, comblant les lacunes des photographies et des images numériques. L’intégration de ces différents moyens souligne la complémentarité des approches, qui enrichit les traités médicaux modernes.

Cette évolution témoigne de la capacité de la médecine à s’adapter et à intégrer les avancées culturelles, scientifiques et technologiques pour continuer à transmettre un savoir toujours plus riche et complexe. Cependant, elle ne se limite pas au seul cadre scientifique ; elle influence également la perception qu’a la société de la médecine et du corps humain. Aujourd’hui, la vulgarisation joue un rôle essentiel dans la diffusion de ces savoirs : grâce aux médias, aux documentaires, aux expositions ou encore aux ouvrages destinés au grand public, les connaissances médicales deviennent plus accessibles. Cette démocratisation des savoirs participe à une meilleure compréhension des enjeux de la santé et à une évolution des mentalités face aux avancées médicales. Dès lors, on peut s’interroger sur les outils graphiques spécifiques à la vulgarisation et sur leurs différences avec ceux que l’on a pu décrire dans cet écrit.

BERENGARIO DA CARPI, Jacopo, Mondino dei Luzzi, and Johann Jacob Huber. Carpi Commentaria cum amplissimis additionibus super Anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum & verum nitorem redacto. Bononiae: Impressum per Hieronymum de Benedictis, 1521.

BOURGERY, Jean-Marc, et Jacob Nicholas-Henri. Traité complet de l’anatomie de l’homme comprenant la médecine opératoire. Paris : C. Delaunay, 1831.

DONNÉ, Alfred. Cours de microscopie complémentaire des études médicales: anatomie microscopique et physiologie des fluides de l’économie. Paris : J.-B. Baillière, 1845.

DURAND, Guy, et al, Histoire de l’éthique médicale et infirmière, Presses de l’Université de Montréal, 2000.

GRAY, Henri. Anatomy of the human body. 20e édition par Warren H. Lewis. Lea & Febiger. 1918.

MORTON, William James, et Edwin W. Hammer. The X Ray or Photography of the Invisible and Its Value in Surgery. New York :American Technical Book Co., 1896.

NOVELLO PAGLIANTI, Nanta, « Le dessin anatomique et l’image scientifique ». Dans : Visible n°8, 2011.

RÉGNIER, Christian. « La photographie médicale aux éditions Jean-Baptiste

Baillère ». Bibliothèques d’Université Paris Cité.

https://

SAPPOL, Michael, National Library of Medicine. Hidden Treasure. New York : Blast Books, 2012.

VESALIUS, Andrea. De humani corporis fabrica libri septem, Basileae (Basel). Ex officina Joannis Oporini, 1543.

↩︎Ouvrages écrit à la main, du latin manu de manus « main » et scriptus de scribere « écrire ».

↩︎Les philosophies essentialistes en médecine consistent à croire qu’une maladie a une nature fixe et unique, souvent liée à des causes universelles comme un déséquilibre des humeurs ou une influence cosmique, sans tenir compte des facteurs individuels ou environnementaux.

↩︎Durand, Guy, et al. « Chapitre 5. L’ère industrielle (de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe) ». Histoire de l’éthique médicale et infirmière, Presses de l’Université de Montréal, 2000, https://

doi .org/10 .4000/books .pum .14324

↩︎La lithographie utilise une pierre ou une plaque métallique sur laquelle l’image est dessinée directement avec une substance grasse. Elle repose sur l’incompatibilité entre l’eau et le gras.

↩︎Le mot histopathologie vient du grec histos (tissus) et pathos (souffrance). Il renvoie à l’observation à échelle microscopique des tissus vivants ou morts avec pour objectif d’identifier les mécanismes, traces ou indices histologiques de manifestations de maladies (virales ou non).

↩︎NOVELLO PAGLIANTI, Nanta. « Le dessin anatomique et l’image scientifique », Revue Visible, n°8, 2011, https://

doi .org/10 .25965/visible .443